秋の訪れを告げる一大行事、瀧尾神社の秋祭り。

杜に響く太鼓の音、威勢のいい掛け声、そして笑顔と感動の涙もあり。

地域の人々が心を一つにする大切な日です。

御當緒(おとう)の当番と記録

瀧尾神社の秋祭りには「御當緒(おとう)」と呼ばれる宮のお世話係があります。

この役はおよそ10年に一度、各隣保に回ってくるもので、準備から宵宮、本宮までの祭りを支える重要な役目。

私もその年、御當組の一員としてカメラを片手に記録を任されました。

カメラ越しに見た祭りは、いつもより熱気が伝わり、担ぎ手の真剣な眼差しや、観客の声援に胸が熱くなったのを覚えています。

子供神輿 ― 小さな担ぎ手たち

祭りの幕開けを盛り上げるのは、子供神輿。

小学4年生から参加でき、神輿を一生懸命に引っ張って進む姿は本当に微笑ましいものです。

元気いっぱいの掛け声に、大人たちの応援の声も大きくなってきます。

子供神輿はただ可愛いだけではなく、伝統を未来につなぐ大切な第一歩でもあります。

大太鼓 ― 祭りのクライマックスへ

正午になると、境内の入り口に響き渡るのは力強い大太鼓の音。

乗り子がゆっくりと撥を振り下ろすたび、その響きはまるで「時」を告げるように参道の下から伝わってきます。

太鼓のリズムに合わせ、乗り子の子どもたちが懸命にお囃子を歌います。その声に合わせ、担ぎ手たちも返事するように合いの手を入れています。

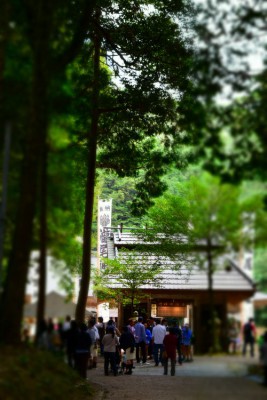

鬱蒼(うっそう)とした林につつまれた長い参道。

両脇からせり出す深緑の木々が清涼な陰を落とし、ひんやりとした空気が漂っています。そんな暗がりの中に、黄金の装飾をまとった大太鼓がゆっくりと境内まで進んでいきます。

祭りの装束に身を包んだ担ぎ手たちが、数十人がかりでその巨体を担ぎ上げ、一歩一歩、力を込めて坂道を昇っていきます。重々しい足取りのなかにも、祭りの熱気と神事の厳かさ(おごそかさ)が交じり合い、静かで力強い迫力が漂います。

「あーそーりゃ」

乗り子のお囃子に低く響く掛け声が、林の静寂を破ってこだまします。

内からは大太鼓が「ドーン、ドーン、デーン」と腹の底に響くように鳴り響き、担ぎ手たちの鼓動と重なりながら、神域へと進む道行を力強く支えているようにみえます。

「声出せよー!」

時折、大声で乗り子に指示が飛びます。

伝統の神事の始まりです

(▶ 宮入の動画で、瀧尾神社の神事をぜひご覧ください)

掛け声とともに神輿は左右に揺れ、観客からは「落とすなよー!」と声援が飛び交い、境内は最高潮の盛り上がりに。

社殿の前にたどり着いた大太鼓。

担ぎ手たちは一斉に気合を込め、木梁に手をかけます。

「目出度う祝うてサーシマショ!」

威勢のいい掛け声が響き渡った瞬間、数十人の力がひとつに重なり、太鼓台がぐっと宙へと持ち上げられます。重厚な巨体が高々と差し上げられると、その場の空気は一気に張り詰め、見守る人々から大きな拍手と歓声が湧き起こりました。

屋台は『あらえっさっさー』の掛け声に合わせ、境内を何度も行ったり来たり。

端から端まで、一斉に力を合わせて勢いよく駆け抜けます。

境内に響く掛け声とともに、担ぎ手たちが一斉に力を込める。

大太鼓台はゆっくりと大きな円を描くようにぐるりと回転。

「そーれ!」「あーらエッササッサー」

威勢のよい声とともに、数十人の担ぎ手が肩に食い込む重みに耐えながら、息を合わせて踏みしめる。砂埃が舞い上がり、きらびやかな装飾が陽光を受けて目も眩むほどに輝いています。

見物客からはどよめきと歓声があがり、回転するたびにその熱気はさらに高まっていきます。まるで神輿そのものが生き物のように躍動(やくどう)し、祭りの魂がそこに宿っているかのようでした。

社殿の目前、重さ数トンもの太鼓台が肩に食い込み、担ぎ手たちは歯を食いしばって耐えています。元の砂利は滑りやすく、少しの気の緩みが命取りになります。汗が目に入り、肩は焼けつくように痛いでしょう…。限界を超えて踏ん張る力が伝わってきます。

「がんばれよー!」

「落とすなよー!」

境内に響く声援が飛びます。

社殿の前にたどり着いた大太鼓。

担ぎ手たちは一斉に気合を込め、木梁に手をかけます。

「目出度う祝うてサーシマショ!」

威勢のいい掛け声が響き渡った瞬間、数十人の力がひとつに重なり、大太鼓台がぐっと宙へと持ち上げられます。重厚な巨体が高々と差し上げられると、その場の空気は一気に張り詰め、見守る人々から大きな拍手と歓声が湧き起こりました。

迫力あふれる瀧尾神社の神輿神事も、つつがなく執り行われました。

担ぎ手の皆さま、本当にお疲れさまでした。

瀧尾神社と兵主神社

黒田庄には二つの神社があります。

一つは荘厳な雰囲気を放つ瀧尾神社。もう一つは、ウルフルズのトータス松本さんが太鼓を叩きに来ることで知られる兵主神社です。

兵主神社は観客で大いに賑わいますが、瀧尾神社の秋祭りはまた違う魅力があります。

境内に神輿が入る瞬間の張り詰めた空気、山の杜に包まれる静謐さと熱気。ここでしか味わえない感動があります。

神輿を担ぐ意味

神輿を大きく揺らすのは、神さまの力を活性化させ、地域に広く行き渡らせるため。

また、高く担ぐのは「神さまを敬う心」と「村を見守っていただくため」と言われています。

力強くも丁寧に担がれる神輿には、地域の人々の祈りと願いが込められているのです。

瀧尾神社には、武甕槌命や天児屋根命、経津主命、天太玉命といった神さまも祀られていて、地域を守ってくださっています。

伝統を受け継ぐということ

青年団のお兄さんたちが声を枯らして子どもたちを先導し、祭りの熱気をさらに盛り上げます。

その姿は頼もしく、地域の未来を託すにふさわしい存在です。

私の子どもも10年前に乗り子を体験させていただきました。

こうして親から子へ、子から孫へと受け継がれていく――それが、この祭りの本当の意味なのだと感じます。

まとめ

瀧尾神社の秋祭りは、ただの神事ではありません。

子どもも大人も一緒になって汗を流し、声を張り上げ、笑って泣いて――地域がひとつになる特別な時間です。

ぜひ一度、この秋祭りを体感してみてください。

心の奥まで熱くなる一日になるはずです。

関連URL

瀧尾神社 迎春の準備の様子の記録です。

コメント